石山本願寺 観光ガイド

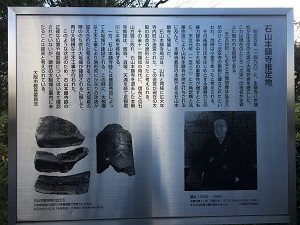

石山本願寺

|

|

- 正式名:大坂本願寺

- 創建:1533年(天文2年)

1496年(明応5年)9月、浄土真宗本願寺の第8世宗主の蓮如が大坂御堂(坊舎)の建設が開始し、これが後に石山本願寺となりました。

一向一揆の総本山であった浄土真宗本願寺の第10世宗主の証如は山科本願寺を拠点としていましたが、1532年(天文元年)8月、細川晴元と手を結んだ法華一揆衆と六角定頼の軍に焼き討ちにされ、石山本願寺へ退去しました。

石山本願寺は細川晴元との戦いの間に寺領を拡大し、堀や土塁で寺内町の防備を固めて城郭都市となります。

1554年(天文23年)証如が亡くなると、顕如が宗主となります。顕如は六角定頼の猶子の如春尼(武田信玄の正室・三条夫人の妹)と結婚し、細川家(管領家)や京都の公家との縁戚関係を深めて畿内にて勢力を拡大して大名に匹敵する権力を手に入れました。

1570年(元亀元年)織田信長の上洛により京都を追われた三好三人衆は畿内奪還のために野田・福島に築城し陣を敷き織田信長と戦います。このとき、石山本願寺は最初は中立の立場をとり織田信長の軍が優勢でしたが、突如、三好三人衆に加勢して信長は京都に退却することとなりました。

本願寺と信長の戦い(石山合戦)は以降、1580年(天正6年)の講和まで続き、講和により石山本願寺は織田氏に引き渡される予定でしたが、引き渡しの直前に出火し石山本願寺は焼失してしまいます。

石山合戦の講和に賛成した顕如と三男の准如に対して、嫡子であった教如は信長との講和に反対したこともあり、石山合戦の講和が後に本願寺が東西に分かれる遠因になったといわれています。

石山本願寺周辺の観光名所

北御堂ミュージアム

|

|

2019年、本願寺津村別院(北御堂)に北御堂ミュージアムがオープンしました。

本願寺と大阪の歴史が写真、イラスト、模型などで解説されています。

大阪の御堂筋の名前は本願寺の別院の北御堂・南御堂に由来するそうです。

北御堂ミュージアム 地図大阪歴史博物館

|

|

大阪城の南西に大阪城歴史博物館があります。 NHK大阪放送局の新放送会館との複合施設として、大阪市と日本放送協会との共同で建設されました。 ミュージアムショップ・レストランもあります。 大阪城天守閣・大阪歴史博物館(常設展)セット券がお得です。

大阪歴史博物館 地図石山本願寺周辺の名物・ご当地グルメ・土産

福太郎

|

|

福太郎は、ねぎ焼き・お好み焼き・鉄板焼きの名店で大阪みなみに本店があります。自家製醤油ダレで食べるねぎ焼はご当地グルメとして有名。すじねぎ焼きが一番人気です。カウンターの鉄板で調理されることが特徴のお店です。焼きそばも美味しいです。

福太郎 本店 地図自由軒 名物カレー

|

|

自由軒は1910年(明治43年)創業の洋食屋で名物カレーが有名。 ご飯とカレーのルーをあらかじめ混ぜて皿に盛り、真ん中に生卵をトッピングしています。お好みでウスターソースをかけて食します。

自由軒 難波本店 地図石山本願寺 地図

石山本願寺 スタンプ

スタンプは、確認できませんでした。

石山本願寺 御朱印・御城印

石山本願寺の御城印は確認できませんでした。

石山本願寺 交通アクセス

[鉄道]

大阪 - JR環状線(9分)- 大阪城公園

石山本願寺 駐車場

石山本願寺 周辺の観光情報・名物

| 四天王寺 |

| 大坂天満宮 |

| 住吉大社 |

| なんばグランド花月 |

| 通天閣 |

| 梅田スカイビル・空中庭園展望台 |

| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ) |

| 海遊館 |